|  | |

|

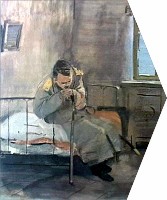

КупринКуприн в Энциклопедическом словаре: Читать избранные произведения Куприна: Александр Васильевич (1880-1960) - российский живописец член-корреспондент АХ СССР (1954), заслуженный деятель искусств России(1956). Член-учредитель "Бубнового валета", писал декоративные натюрморты, в дальнейшем обратился к пейзажной живописи ("Тополя", 1927), в т. ч. к индустриальному пейзажу. Определение слова «Куприн» по БСЭ: Куприн - Александр Иванович [26.8(7.9).1870, г. Наровчат, ныне Пензенской области, - 25.8.1938, Ленинград], русский писатель. Родился в семье небогатого чиновника. 10 лет провёл в закрытых военных учебных заведениях, 4 г. служил в пехотном полку в Подольской губернии В 1894 оставил службу, переехал в Киев и посвятил себя литературному труду (начал печататься в 1889). Ездил по стране, преимущественно по югу России, переменил множество профессий. С 1901 жил в Петербурге. В 1899 познакомился с А. П. Чеховым, в 1902 - с М. Горьким и группой писателей- «знаньевцев» (см. «Знание»). В 1905 опубликовал в сборнике «Знание» лучшее своё произведение - роман «Поединок». В годы реакции, после поражения Революции 1905-07, пережил творческий спад. Осенью 1919 К. находился в Гатчине, отрезанной от Петрограда белогвардейскими войсками генерала Юденича, откуда с семьей эмигрировал за границу, где провёл 17 лет (главным образом в Париже), испытывая постоянные материальные лишения и острую тоску по России. Весной 1937, тяжелобольной, вернулся на родину. Наиболее плодотворно творчество К. доэмигрантской поры, особенно в период общественного подъёма до и во время Революции 1905-07. В историю отечественной литературы вошёл как автор повестей и романов: «Молох» (1896), «Олеся» (1898), «Поединок» (1905), «Яма» (1 ч. 1909, 2 ч. 1914-15), а также как крупный мастер рассказа: «В цирке», «Болото» (оба - 1902), «Трус», «Конокрады» (оба - 1903), «Мирное житие», «Корь» (оба - 1904), «Штабс-капитан Рыбников» (1906), «Гамбринус», «Изумруд» (оба - 1907), «Суламифь» (1908), «Гранатовый браслет» (1911), «Листригоны» (1907-11), «Чёрная молния», «Анафема» (оба - 1913) и др. В эмигрантский период написаны повести «Юнкера» (1928-32) и«Жанета» (1932-33), нескольких очерков и рассказов (последние - преимущественно по воспоминаниям). К. принадлежал к плеяде писателей критического реализма. Большинство его произведений острогражданственны и злободневны: «Молох» - резкое обличение буржуазного «прогресса»; «Поединок» разоблачает царскую армию; «Яма» - попытка помочь современному обществу изжить язву проституции. В творчестве К. сказалось влияние Чехова, Горького и особенно Л. Н. Толстого. Художник правдивый и жизненно-конкретный, писавший только о том, что он сам видел, пережил и перечувствовал, К. обращался своим творчеством к широкой демократической аудитории; в центре его произведений обычно «средний» русский интеллигент - труженик, человек сердечный, совестливый, тяжко ранимый жизненными противоречиями; важное место в произведениях К. занимают колоритные образы простых людей из народа. Писатель склонен к изображению психологии «групповой», «профессиональной», устоявшейся, часто встречающейся. Жизнелюбие, гуманизм, пластическая сила описаний, богатство языка делают К. одним из самых читаемых писателей и в наши дни. Многие его произведения инсценированы и экранизированы; они переведены на ряд иностранных языков. Соч.: Собр. соч. [Вступ. ст. К. Паустовского], т. 1-6, М., 1957-58; Собр. соч. [Вступ. ст. К. Чуковского], т. 1-9, М., 1964; Собр. соч. в девяти томах. [Вступ. ст. ф. И. Кулешова], т. 1-8, М., 1970-73 -; Забытые и несобранные произведения. Подгот. текста, прим. и материалы к биографии Э. М. Ротштейна, Пенза, 1950; О литературе. [Сост. и автор вступ. ст. ф. И. Кулешов], Минск, 1969. Лит.: Боровский В., А. Куприн, в его кн.: Литературно-критические статьи, М., 1956; Берков П. Н., А. И. Куприн. Критико-биографический очерк, М. - Л., 1956; Афанасьева., А. И. Куприн. Критико-биографический очерк, М.. 1960; Волков А., Творчество А. И. Куприна, М., 1962; Кулешов ф. И., Творческий путь А. И. Куприна, Минск, 1963; Куприна-Иорданская М. К., Годы молодости, М., 1966; Куприна К. А., Куприн - мой отец, М., 1971; Крутикова Л. В., А. И. Куприн, Л., 1971; История русской литературы конца XIX - начала XX века. Библиографический указатель, М. - Л., 1963. И. А. Питляр. А. И. Куприн. «Поединок». Илл. Д. А. Дубинского (темпера, цветной мел, 1959-60, Русский музей, Ленинград). А. И. Куприн. |

|

|  |

| ||

|

Добавить значение слова Куприн в избранное Правовая информация |

|

| ||

Купреянов

Купреянов